不要以为古文很高深,我们平时就是这么讲话的

皓首匹夫苍髯老贼312:

皓首匹夫苍髯老贼312:

这么多历史剧,只有老三国能把这些文言语气词还原出来,看一遍就基本了解这么用了

【回复】关羽:诶~

华佗:诶~

[doge]

【回复】老三国其实也把《三国演义》的一些台词给白话化了,例如孔明骂死王朗“想不到竟说出如此粗鄙之语”,原文是“岂期竟出此鄙言”。

《三国演义》本身其实也是三分文言七分古白话。

等于把文言文白话化一层再白话化一层,仍然是影视剧里文言的天花板…

【回复】回复 @小丑熊的A开头字母哥 :假如关羽刮骨疗毒只有语气词[doge] 夏芒木林:

夏芒木林:

从功能性上, 嗟,来食 这里的嗟是不是更接近现代汉语的“啧”或者“唶”?

【回复】回复 @AnthewAksum :我福州的,也有说tzia²²,我方言中说:嗟,掏(去)食——欸,拿去吃。在我本地方言中“嗟”不一定像“切”一样表示不屑,就是中性的提醒性的称呼语气词

【回复】闽语现在还说这个词 就是给东西时候说的 jia/tsia/

【回复】我这里发这个音基本都是逗狗时的…所以你可以想象一下“嗟来之食”的侮辱性 MeineDame:

MeineDame:

不给参考资料也不给音变路径,你这视频有点水,而且有些发音不太对,元音飘了

【回复】确实,只能是给不懂内行的人看

【回复】基本就没几个对的,这位up主的“拟音”全是拍脑袋凭感觉编出来的 屋脊上的懒猫:

屋脊上的懒猫:

文言文很多字词在方言也有保留,以前学”问渠那得清如许”,渠居然不是水沟而是代指"它",感觉很别扭。后来才反应过来,明明自己就这样说了十几年,”问渠”咪就系”问佢”啰

【回复】吴语的伊也是来自渠 毕竟表示第三人称的伊和伊本字的声调不一样 不肯能来自伊人的伊 而是渠字声母的擦化[脱单doge]

【回复】我真无语了 ,小学老师教的是渠是水沟,我一直深信不疑。老师是这么翻译的:好奇水沟里的水为什么这样清澈,因为活水从源头不断的流入。

【回复】问渠哪得清如许,这句是白话文,不是文言文。不过确实渠在文言中可以做第三人称,但本身就只是古代方言用语,最早见于汉代,且属于低频词, linkdorf:

linkdorf:

这么说,噫吁嚱是不是读出来和嗨嗨害差不多

【回复】卧槽,蜀道真tm险峻啊[妙啊] 五月家の景萌:

五月家の景萌:

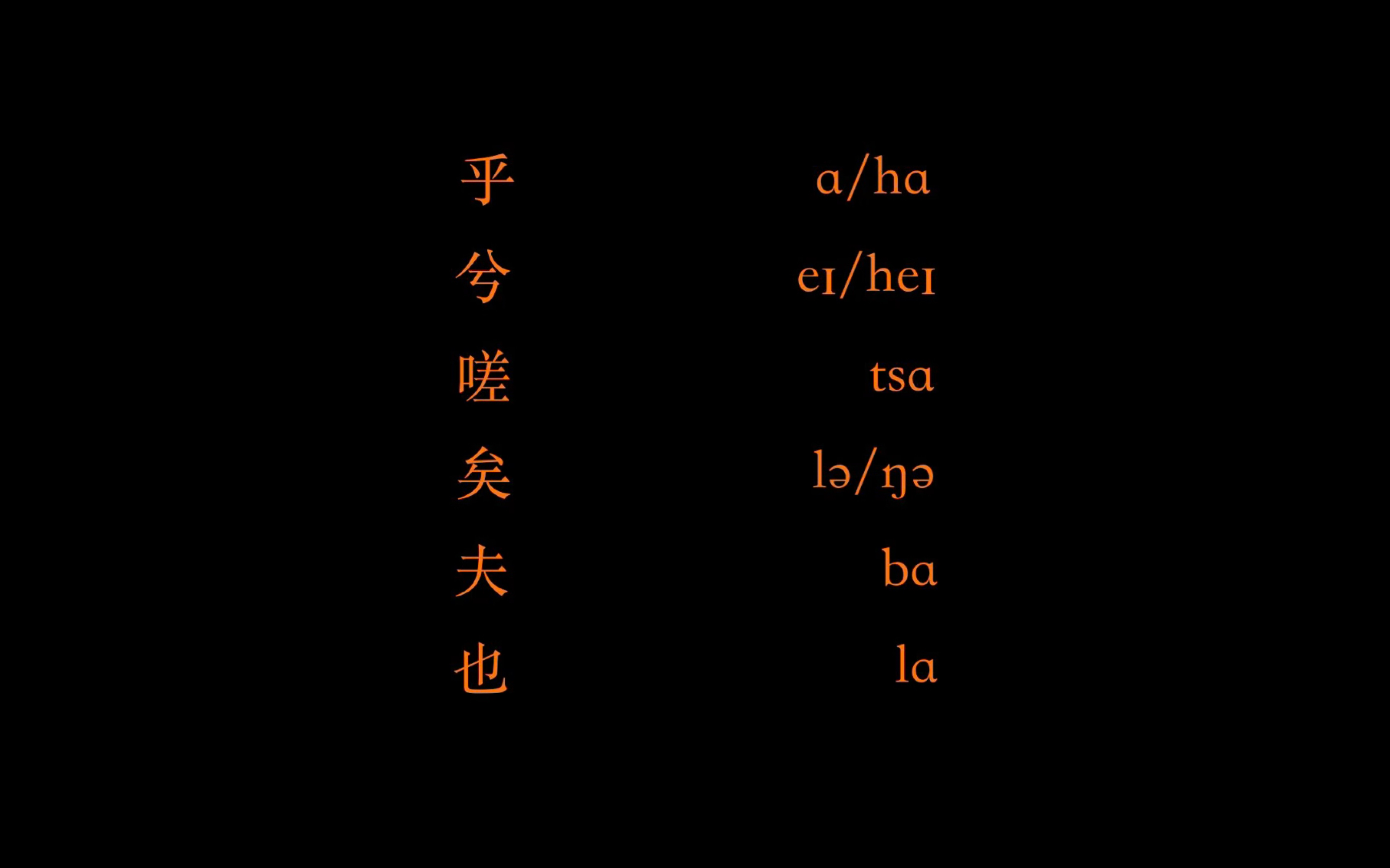

诶、喂应该是䚷、猗,嘿是兮。夫在魏晋时候还是pjwo跟吧没什么关系,吧就是罢演变而来的。切、嘁是入声和嗟攀不上关系,嗟只在部分方言里有。啊是呜、於。最接近乎的只有吼了。

【回复】回复 @想吃金枪鱼罐头 :上古呜是ʔa,跟现在啊的功能一样,到了中古,呜呼读音大致为ʔɔ ɣɔ,功能上对应现在的喔嚯

【回复】回复 @想吃金枪鱼罐头 :上古是 啊哈 中古是 哦嚯

【回复】回复 @想吃金枪鱼罐头 :呜呼是哦嚯[doge] 帕拉汶小贩:

帕拉汶小贩:

一直觉得普通话说的时候要端着,挺费力的

【回复】普通话之乡的来了,除了普通话没有别的可说[doge]

【回复】普通话声调太硬刺耳,不如吴语平缓顺滑,甚至不如粤语,可惜再怎么样改变不了它还是普通话 cozephyr:

cozephyr:

支持入门科普,给up多提供几个[doge]

之—的

其—个

若—那

是—这

非/弗/匪—不

者—的(限定词)

辈/每—们

无/未/莫—没(mei)

无/亡—吗

物—么

咦嘻—诶嘿

另外,建议up标注拟音来源,以及上古中古层次(莫要混读)

【回复】比如“来”字元音裂化在中古早期,彼时以母早就塞化成j了,所以up最后一句听感理论上不存在。up为了节目效果不能罔顾事实 白夜i凛音:

白夜i凛音:

“嗚呼”这个词怎么念啊,日语里居然读拖长的“啊”,虽然感觉离谱但是又觉得其实读啊的话还挺有道理,不知道这俩字古人到底是咋读的

【回复】就是啊哈,朝鲜语也有。汉语中元音推移,在西南官话则留存为“哦嚯”,表达遗憾惋惜的语气

【回复】上古的读音大约是“啊哈”,以及日语那个ああ明显就是熟字训。。。

【回复】回复 @-几维- :“呜(wu)呼(hu)”听起来就不像口语,我唯一想到有wu音的口语场景,只有在雀跃欢呼的时候,会“wu~”。与这里“一个人感叹”的情绪不符。 冒-_-泡:

冒-_-泡:

a的音变u就是元音高化了,类似的还有“乌”的音,早年可能是wa,魏晋时高化为wu

【回复】魏晉時元音尚未有那麼髙。

【回复】「烏」字底上古漢語常擬作/ʔˤa/,中古漢語擬作/ʔō/,後進一步髙化爲如今底/wű/。

【回复】回复 @羽Pennus :有大概率是仙人模仿乌鸦叫声的 modry_veczer:

modry_veczer:

“了”原来是表示了结的实词吧,后来才变成虚词

【回复】回复 @杏羿です :很多方言里“了”还是实词,按照虚词来用的各有各的讲法,休宁虚词一般用jio(着),江淮一般用“之”,湘语和西南一般用“达”,中原官话会有lie

【回复】我们这边方言的“了”仍只用来表示了结,那个虚词用“咯”

【回复】回复 @mawarn :我们这里有时还用矣(ah),但还是用咯比较多 Cryoballuz_:

Cryoballuz_:

你用的谁的拟音,还是你自己拟的?每次见你发视频从来没有说过,并且里面大多数连基本的音韵都对不上,“水”自古以来就是上声字,被你标了一个去声的s韵尾,“嗟”字是麻部,应该和歌部一样为aj/al韵,“来”一个来母字,上古应该是更倾向龈颤音的,被你整到以母的l去了。本身离谱就不说了,还在这里误导人,能不能先多看几本书再来这里发视频,是不是以为自己学了一点就知道每个字的音变了?我在上古汉语坑里面混了4年多,我连我自己的拟音都不敢说对,但好歹还是基本符合音韵学的。这些东西拿来骗外行可以,真正要深究一点都经不起推敲。 男仆ノ漠落落:

男仆ノ漠落落:

广西这边一个山头一个音,很好的复现了古汉语现状。现在构拟的古汉语只不过是专家根据现有材料进行的推论,有时间、地域等等的局限性。有些方言地区听到相似读音就过于兴奋的认为自己是祖宗,甚至排斥贬低普通话并不可取,因为普通话也不是凭空出现的,也是由古汉语发展来的,按照对外交流越少语言保存环境越好的逻辑我还认为我们这的古汉语更原始更纯粹呢,但是我们这古汉语读音有几百种[滑稽]。综上,学好普通话是为了更方便的和外界交流,学好家乡话是为了更好的保存历史和地方特色,但语言这东西并没有谁爱谁更高贵,宁夏坚持不学汉语的回民们连务工都受工头掌控,多学几种语言只会对你好[吃瓜]

【回复】回复 @青鲨 :说的是那些没事就把自己当华夏正统,其他人都是蛮夷那些人,粤语区尤甚[doge] Frank折柳:

Frank折柳:

那个嗟来之食的嗟,可能是喌音,就是啧啧声,通过降舌位驱动气流往内的音 白月瀾:

白月瀾:

你这“水”的拟音为什么末尾会出来一个-s。。。一般而言不还是认为上古汉语的-ʔ在后世变为上声,而-s变为去声吗

【回复】然后“嗟”也读的不是特别好 飘花门主孙小六:

飘花门主孙小六:

不知所云,莫名其妙 你怎么确定你的读音就是当时作者用的发音?而且论语和楚辞当时写作的背景屈原和孔子应该都用不同的方言吧,更何况演变到今天 多久才算古音?商周算不算古?秦汉算不算古?唐宋明清呢?都是一种调调?

【回复】回复 @肉蛋舂只因 : 楼主说是对的 一般拟音相关视频都会说明上古中古近古 拟音方案 体系 甚至参考书和自己修改成地方音韵之类依照的规律 这个视频没头没尾 同样题材的其他up的作品比这负责任得多 至少说是不够有科普经验 有楼主这样的批评也非常合乎情理

【回复】1.中古汉语。中古汉语的音系是确确实实由隋朝训诂家陆法言用《切韵》记录了的。我们有韵书、韵图、字典,有民间对(方言)声调的描述,也有数百年来前人音韵学汗牛充栋的研究成果。

2.上古诗韵。我们有《诗经》,诗经的韵脚是语言学家研究上古汉语韵母的利器。可以看看白一平(1992)对《诗经》韵脚的统计学研究和List et al(2017)的图论研究。

3.汉字。我们有假借、通假、形声,我们有谐声系列。通过这些证据我们可以看出一部分上古汉语的声母韵母系统。

4.现代汉语方言(或汉语族语言)。现代汉语族语言尤其闽语,展示了许多前中古汉语(约汉末三国)的特征。

5.其它语言的早期汉语借词。白沙体系的构拟运用了越语支语言、苗瑶语、侗台语的早期汉语借词。

6.藏缅语比较。虽然在大约东周时期藏缅先民和汉人群有过密切而深刻的接触,使得这些语言里都借了一层又一层不同形式的汉语借词,使得藏缅语证据要谨慎使用、规避循环论证,藏缅语终究还是汉语的亲戚。

7.外部类型学证据。我们有以赫梯语的出土作为成功标志的最完备的语系级祖语:原始印欧语,作为诸多可以实锤的历史语言学演化的一个参考。这些证据可以说明某种音变或词义变迁是可能发生的。

【回复】古代也是有拼音发音表的,只是那个比较复杂,学起来很麻烦而已[辣眼睛]